相談窓口

相談窓口とは

この相談窓口では、介護ロボットの開発、事業化、導入など、介護ロボット産業に係わるすべての相談を受け付けております。

「介護ロボット開発担当者様からの専門性を有する開発や事業化に関わるご相談」や「介護ロボット利用者様からの介護現場での実際の利活用に関するご相談」等、介護ロボットの正しい理解と安全運用の観点を含めて回答いたします。

開発事業者、専門商社、導入検討中の介護事業者、在宅介護者、介護ロボット利用者、ケアマネージャ、福祉用具相談員、自治体担当者、新規参入事業者など、皆様からのご相談をお待ちしております。

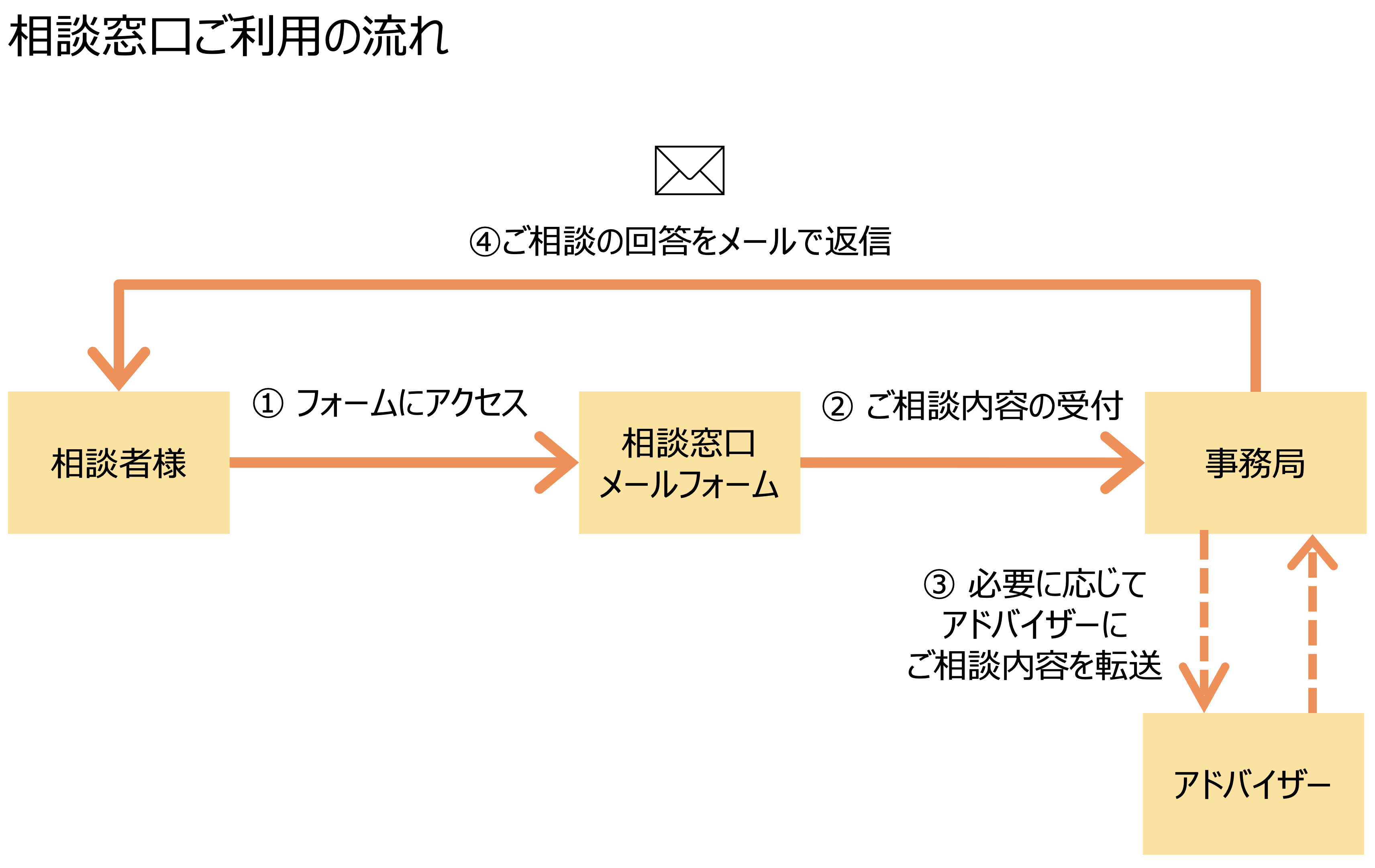

相談窓口ご利用の流れ

- 相談窓口メールフォームに相談内容を入力の上、お送りいただきます

- 相談窓口担当にて相談内容の受付と確認を行い、3営業日を目途に返信いたします

- より専門的なアドバイスが必要な場合、相談窓口担当より適任のアドバイザーに相談内容を転送いたします

- アドバイザーから寄せられた回答を相談窓口担当よりメールで返信いたします

consultation.sub_title_10

| 氏名 | 現職等 | サポート分野 |

|---|---|---|

| 新村 猛 氏 | がんこフードサービス(株)代表取締役、慶應義塾大学大学院特任教授、立命館大学客員教授、博士(工学) | ビジネス設計、人とロボットのオペレーション設計、データ解析 |

| 藤井 仁 氏 | RT.ワークス(株) 代表取締役社長 | ロボット介護機器研究開発・製造・販売・導入全般 |

| 小林 正典 氏 | トリプル・ダブリュー・ジャパン(株)取締役 | ロボット介護機器研究開発・製造・販売・導入全般 |

| 保田 淳子 氏 |

一般社団法人日本ノーリフト協会 代表理事 |

介護現場へのロボット介護機器導入 |

|

得永 真人 氏 |

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 経営支援課長 |

介護現場へのロボット介護機器導入、介護制度 |

| 柴田 智広 氏 | 九州工業大学大学院教授、博士(工学)、日本ロボット学会介護ロボット研究専門委員会委員長、厚生労働省介護ロボットプラットフォーム事業リビングラボネットワーク座長 | ロボット介護機器研究開発・製造・導入全般 |

| 鈴木 健太 氏 | 社会福祉法人友愛十字会 法人本部事務局総務部 人材確保・育成推進室副室長 兼 同企画部介護生産性向上推進室長、特別養護老人ホーム友愛荘 施設長 | 介護件場へのロボット介護機器導入、介護制度 |

| 中坊 嘉宏 氏 |

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター ディペンダブルシステム研究チーム長 |

ロボット介護機器研究開発・安全運用、マニュアル類 |

| consultation.adviser_10.name | consultation.adviser_10.profession | consultation.adviser_10.support |